中小企業診断士試験は、1次試験7科目・2次試験4科目と範囲が広く、独学での合格は難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

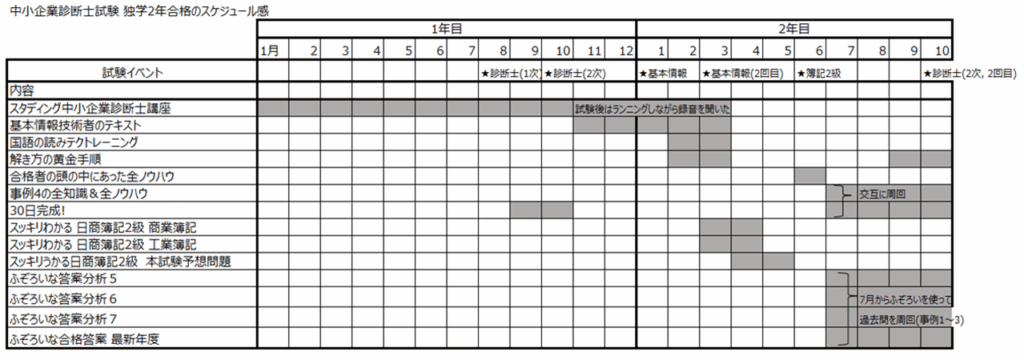

私自身、独学で挑戦し、1年目は1次試験合格・2次試験不合格、2年目に2次試験合格という経験をしました。

この記事では、私の実体験をもとに「独学で合格するための勉強計画」「おすすめ教材」「効率的な勉強法」などを詳しく紹介します。

私の失敗経験からより効率的に合格に向けての勉強方法を立てる参考になればと思います。

まとめ

1年目は1次試験をスタディングのみをやって合格、2次試験はスタディングと30日完成をやって不合格(204点)。

2年目は保険受験はせず、2次試験のみに集中し、6月から本腰を入れて勉強開始、7月からふぞろいを使って過去問を周回し、2次試験を合格(262点)。

効率よく2次試験対策(事例Ⅰ~Ⅲ)をするには、初めからふぞろいをやる。

最低5年を3周程度(80~90点が取れるくらい)はやる。

その中で、自分が納得できて再現性が高い回答をふぞろいの採点で見つける。

診断士のyoutube動画の予想問題の観点を考えておき初見問題の対応力を上げる。

また、黄金手順のキーワードなどの使い方を考えておく。

事例Ⅳは、事例Ⅳの全知全ノウで過去問を3周程度をやる。

1年目の内容

1次試験に向けて

1次試験の約10か月前の10月からスタディングを開始。

科目数が多いので、とにかく早く回すことを意識していました。他の資格試験の勉強の感覚から3周程度は回そうと思っていました。

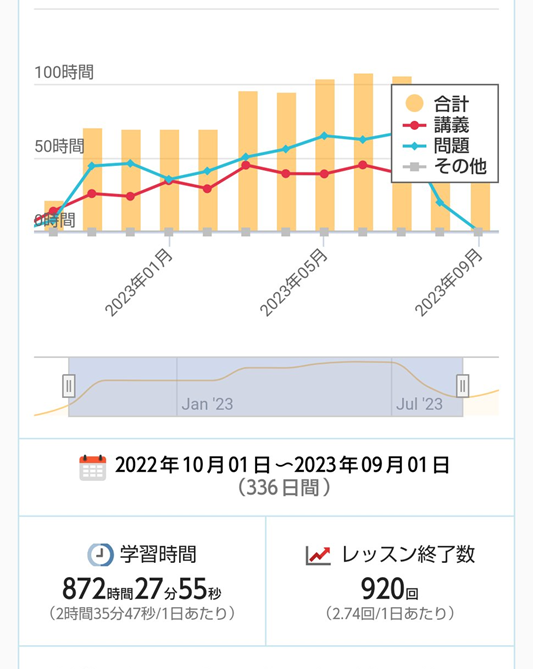

スタディングは講義と問題集に分かれており、講座の1回目は動画で見て、2回目以降は会社帰りのランニングや出張中の車で耳勉をして時間を確保しました。

スタディングのいいところで勉強する箇所をある程度絞ってくれているのでさくさくと進めらました。初学者の私でも1か月に2科目以上のペース進められました。

会社の通勤時間や昼休みなど集中できるスキマ時間を見つけて問題集をやってました。

約1000時間の勉強が必要と聞いていたので、3月以降は会社から帰宅後に1時間程度は勉強して時間を増やすように軌道修正しました。

土日は家庭の時間があるので勉強時間はそれほど多くはやらず、平日で稼ぐようにしていました。

とはいえ、少しでもスキマ時間を稼げるように、子供の習い事を見ながらの2時間と就寝後の1時間程度を勉強時間に当てていました。

10月から2月までは約月70時間、3月以降は約100時間を確保し、約10か月で900時間を確保できました。

結果として、経済学・経済政策52点、財務会計56点、企業経営理論73点,運営管理69点,経営法務68点、情報システム68点,中小企業経営・政策70点で合計456点(≧420点)で合格できました。

↓1次試験の勉強方法

2次試験に向けて

1次試験が終わり、自己採点の後、1週間程度休んで、8月中旬から勉強を開始しました。

過去問をやる→スタディングの解答を見る、を繰り返してました。事例Ⅰ~Ⅲはスタディングの解答っぽく書ければ点数がつくと思っていました。

事例Ⅳは計算問題の解き方が分からないレベルだったので、評判のよかった30日完成をやりました。

過去問10年分を1周と、直近5年分は2周、30日完成を3、4周やり、結果は204点の不合格でした。

今思うと点数を取るための勉強ができてなかったです。

2次試験の勉強方法はこちらです。

↓2次試験の勉強方法

2年目の内容

2回目の2次試験の計画

1年目の2次試験が終わってから、結果発表まで4か月間の結果発表待ちがあります。診断士の資格取得までは長そう(最悪取れない可能性もある)と考え、せっかく幅広く勉強したので関連資格(基本情報や簿記)の取得を目指しました。

また、保険受験は迷いましたが、関連資格をとって形に残したい、最悪ふりだしに戻っても1年目よりは短い時間でなんとかなると思って受験はやめました。

イメージとしては他の受験生が1次試験を頑張ってる5月あたりから2次試験に集中すれば、少なくともストレート狙いの人とは差がつけられると思ってました。(結果的に6月からのスタートでした)

簿記の受験とのシナジー

仕訳や細かい数字を電卓で計算するので、事例Ⅳのトレーニングにはなったかと思います。1次試験を突破できる方は勉強をすれば受かると思いますので、資格として残るのでおすすめです。(ただし、3か月程度は使いますので時間に余裕があると思われる方だけです。)

2次試験に向けての勉強(軽く)

2、3月は基本情報の勉強の合間に、診断士の勉強をする時間もあったため、その時期に黄金手順を一通り読みました。

黄金手順では、設問に対して多面的に書くことや複数のキーワードを入れることが学べました。また、各事例で覚えておくべきキーワードを習得しました。

YouTubeの動画を参考に、各キーワードのメリデメや特徴などを100字でまとめる勉強をしていました。

加えて、私は国語が苦手ですので(センター試験を2度受けて共に100点弱程度)、過去の合格者の体験記でオススメされていた国語の読みテクから勉強をやりました。

2次試験の勉強方法(本格的)

まず、6月中に全ノウハウをやり、与件の読み方のコツや想定問題での100字トレーニングをしました。

7月以降、事例Ⅰ〜Ⅲはふぞろいを使って過去問を7年分を3周やりました。

周回する中で自分の納得がいき、再現性が高く、80~90点程度とれるような回答をふぞろいを見て作ってました。

直前期は診断士のyoutubeの動画で問われそうな観点(価値構造や生産性向上など)を学んだり、黄金手順のキーワードをどのように使うのかを考えてました。

事例Ⅳは、事例Ⅳ全知全ノウを使って縦割りで過去問の5、6周を回しました。最終チェックとして過去問もやって時間内に解けること確認してました。

全知全ノウでは、記述で書くべきポイントや計算過程で残すポイントがわかり点数が伸びるのでやっておくべきです。

全知全ノウがある程度解けてきたところで、念のため30日完成も順に回しました。

結果は264点で合格でした。特に事例Ⅱ〜Ⅳは大きく点数を上げることができました。

↓令和6年再現回答

2次試験の勉強の時間の取り方

事例Ⅰ〜Ⅲは昼休みなど40分で下書きをする、家に帰ってから40分で回答するなどして時間を有効に使ってました。

平日は毎日1事例を解き、直前は速度も上がってきたので2事例を解いて、7年分を3周しました。

事例Ⅳは電車など短いスキマ時間の中で、時間を測りながら取り組んでました。

事例Ⅳは細切れでできますが、本番に備えてどのくらいで解けたのか残しておくのは大事です。

点数アップの要因

ふぞろいを使ってどういう内容を書けば点数が伸びてたのか知れたこと。

黄金手順のキーワードで使えそうなキーワードを用意できたこと。

youtubeの予想問題で出そうな観点を整理できていたこと。

事例Ⅳの計算過程と記述のポイントが押さえされたこと。

短期間合格を狙いの場合のテキスト

1次試験までは、よっぽど自信がある人でない限りは、1次対策で手一杯かと思います。2次試験までの3カ月を有効に活かすにはテキストは厳選したほうがいいと思います。

自分がやったなかでおすすめは以下です。

・黄金手順

・ふぞろい(最新5年分)

・事例Ⅳ全知全ノウ

加えて、youtubeの予想問題も見て考えておくと初見問題の対応力がアップします。

さいごに

診断士試験に独学で挑戦する方へ。

途中で不安になる瞬間もあると思います。「勉強方法が合ってるのか?」「得点力がついているのか?」…そんな時でも、まずは3周繰り返すまで我慢すれば実力がついているのが目に見えて自信になります。

スタディングを使った効率学習、ふぞろいでの記述力向上、事例Ⅳ全知全ノウでの計算力アップ、これらを自分のペースで着実に積み重ねれば、必ず合格に近づきます。

合格に向けて頑張ってください。

コメント