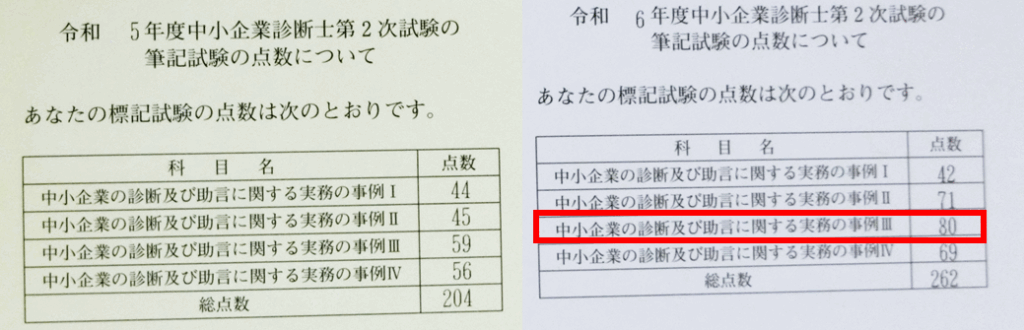

令和6年度の中小企業診断士2次試験「事例Ⅲ」で、私は80点を獲得しました。

試験直後の感触では手応えがなかったですが、前年より21点アップして合格点をかなり大きく上回る結果に。

この記事では、試験当日に作成した再現答案と、設問ごとの思考プロセス・反省点を公開します。

「どう書けば合格点を大きく超えるのか?」と悩む方に、少しでもヒントになれば幸いです。

他の事例も公開中です!

↓令和5年再現回答

↓令和6年再現回答

結果

80点!

事例2同様に文字はなんとか埋めたけど、点数になってる実感はなく60点くらいかなと思ってましたが、結果的に合格点を大幅に上回ってました。

正直、こんな点数が実際に取れるもんなのかと思っていなので驚きでしかないです。実感はないけど、勉強した感じが伝わるキーワードは入れており、きっとそれが採点者に伝わって大きく加点されたのではないかと思います。

第1問

【設問】

C 社の強みを80字以内で述べよ。

【再現回答】

C社社長のレイアウト設計経験による生産性を高める提案力があり、設計から製造と据え付けまでの一貫対応をし特注品を受注でき、受注量が増加している点。

【当日の考え方】

強みだけか。文字数を考えると最低3つ以上は書きたい。

レイアウト設計経験と提案力は間違いない。他に間違いなく強みとして書いているのが見当たらないが、過去の事例であった設計から据え付けの一貫対応力は書くか、、製造という言葉を省くか迷ったが、製造もしているのは大事なポイントと思い入れました。

本来書いておきたい他社が持たない強みを書きたいがこれ以上は見つけられないので、受注量の増加傾向も書いておくか。

第2問

【設問】

コロナ禍以降増加傾向にある受注量に対応するため、C社製造部では工程改善に

よって生産能力の向上を図る検討を進めている。どのように工程改善を進めるべき

か、100字以内で助言せよ。

【再現回答】

進め方は①作業標準化しDB化と生産会議に毎回設計が参加して共有しOJT教育で多能工化し、②作業割当てを見直し製缶工程の人員を増やし機械加工や組立工程の人員を減らし負荷平準化をすることで生産性を高める。

【当日の考え方】

工程改善とあるので、まずは残業・休出が状態化して高負荷の工程となっている製缶工程の強化をしたい、他は余力があるので力をを落とせるかも。まずは過去問から思い浮かんだ人員の観点で。

そのために、OJTで多能工化をすることで実現できそうだな。結果として負荷平準化になりそうだ。

そもそも各工程で作業の標準化ができているということは書かれていないので、生産性を上げるためにそこは必要だな。標準化からのDB化での共有はいつも流れで書こう。

最後の見直しで、必要に応じて設計が生産会議に参加する、というの誘いに対する突っ込みをを忘れていたので、最小限の手直しで、生産会議に設計が毎回参加、で標準化した作業を共有に繋げれそうだ思い、なんとか無理やりねじ込めました。

第3問

【設問】

C社では、受注量の増加や納期短縮要請などの影響で製造部の工程管理が混乱して

いる。どのように工程管理業務を改善するべきか、その進め方を100字以内で助言せ

よ。

【再現回答】

進め方は①作業工数見積りを標準化し、②生産計画作成を短サイクル化し、③生産計画や受注、納期、進捗、余力、在庫情報をDB化しリアルタイムで共有し生産統制を強化することで、受注量増加や短納期化に対応する。

【当日の考え方】

受注量増加や短納期への対応が必要か。まずは生産計画の精緻化が思い浮かぶな。まずは与件にできてないとある、作業工数見積もりの標準化、生産計画の短サイクル化を書こう。

あとは与件文からはできてるかどうかは書いてないけど生産統制をちゃんとすることで生産性向上に繋がりそう。それが受注量増と短納期対応という効果までもっていけそうだ。

生産統制の方法としては、与件文にはないけど過去問のパターンでいろんな生産統制必要な情報(受注、納期、進捗、余力、在庫、など)を管理してDB化し、(全社)共有をして(週一の生産会議だけではなく)リアルタイムに対応することがよさそうなので、これらの要素も入れておこう。

第4問

【設問】

C社の顧客企業との契約金額は、最近の材料費や人件費の高騰に対応した見直しは

行われているものの、現状のコスト高には対応できていない。今後、顧客企業と価格

交渉を円滑に行うための社内の事前対策を120字以内で助言せよ。

【再現回答】

対策は①加工費を見直し見積価格に反映、②設計コストを見積もり価格へ反映、③作業標準化をした上で人件費の見直しを徹底し、④材料の標準化を検討し、材料費を低減して品質を向上することで高付加価値化し適切に価格に反映しコスト高に対応する。

【当日の考え方】

過去問で問われたことはないパターンに見えるな。診断士のyoutubeでテーマとして出そうといっていた価格転嫁かな。

イメージは顧客が納得できるように原価をちゃんと把握し・適切に見直し、価格に反映できればいいのかなと思いました。

加工費の見直しが一応、っていう誘っている文言があるからふぞろいのキーワードでたまに出てくる”徹底的に”というようなキーワードはどこかに入れたい。設計もしてるのにその価格が反映されているという点がないので織り込みたい。

作業標準化をすれば生産性が上がって人件費が低減に繋げれそうなので、その点も書きたい。

与件文にはないが、材料費が高騰しているので、もし材料を揃えられるのであれば材料の標準化をすることで材料費低減できる可能性があるので織り込みたい。可能性の話なので検討、くらいにとどめる。

解き方の黄金手順に載っていた材料標準化について、品質向上が望める(本音ではそんなこと思っておらずテスト用の理解)とあったのでそこも織り込み、原価低減と合わせた付加価値向上(VE)も織り込るかな。

価格転嫁、という漢字が過去問で書いてないので間違えそうなので確実に書ける価格に反映、にしよう。

第5問

【設問】

C社社長は、小規模の工場施設や物流施設の新設や更新を計画している企業と直接

契約し、自社企画の製品を設計、製造することで事業を拡大したいと考えている。こ

の新しい事業展開を成功させるにはどのように推進するべきか、120字以内で助言せ

よ。

【再現回答】

進め方は①社長の工場設計レイアウトの設計ノウハウを活用・標準化し設計力を強化し、②営業力を強化し顧客ニーズを収集し製品開発に反映する事により高付加価値な提案を行い、自社企画の製品の設計、製造に対応し、新しい事業を成功させる。

【当日の考え方】

なんとなくだけど、いつもの事例Ⅲの最後の問題のパターンに似ている。

強みを活かして、機会にぶつけるってできればよいが、機会については見つけられなかった。

強みは、社長のノウハウと提案力、だけど、これは他の社員への浸透がしてなさそうなので、標準化することでそれができそう。

他は正直あまり書くことがない、、、過去の回答のパターンから、技術はあっても顧客が知らないといけないので、営業力を強化、は入れておいて、ニーズ収集してそれに対応する、くらいにしておこう。

正直あまり強み以外で書くことがほとんど思いつかなかったです。

考察

全体

与件文が短かく感じたこと、淡々と状況が書かれておりよい部分も悪い部分もあまり書いてないように見えて対応しづらく感じました。

そのため、通常は40分までは骨子を書いてから、回答用紙に記述してくところを急遽変更しました。

まだ与件を読み終わり少し骨子を書き出した20分くらいの時点だったが、書くことが思いつかずに書ききれないリスクが高そうと感じたので、骨子がかなり甘い段階であったその時点で1問ずつすぐに回答用紙に書いていく方法に切り替えました。

結果的にはこれが良かったのか1問ずつじっくりと考えて取り組めた気がします。

与件には書いていない、過去問の事例で良かった点や、書いていくような感じで解いたので

第1問

社長のノウハウくらいしかはっきりした強みは読み取れなかった。良いも悪いも書いてない一貫体制は過去問からだが点数にはなったかと、受注量の増加は点数になったか不明だがそれくらいしか見当たらなかった。

第2問

負荷平準化は思いついたが、それを実現するための多能工化や、そのための作業標準化、OJT教育という過去問で出てくる一般的な回答をしただけだがそれが点数になったかと思う。与件には書いていないけど、過去問を勉強してきた上でありたい姿を書くのが大事だったのかも。

第3問

与件でできていないと書いている工数見積もりの標準化、短サイクル化まではわかりやすい。それ以降は生産統制に関して過去問で出てくる一般的な回答を織り込んだがそれが点数になったと思う(第2問同様)。

第4問

過去問にはなく新しい問われ方思った問題。一応の見直し⇒徹底的には過去問からすぐに想起。材料費、人件費を下げれるようなアイテムを浮かべられたことが点数につながったと思う。材料標準化は過去問に1度出てきたのと、解き方の黄金手順のキーワードにあって使いたいと思ってたのがたまたま使えそうと思って書いたがそれが、よい採点につながったかも。

第5問

強みを使うというのはわかったが、そこを活かした展開があまり書けなかった。

後で見直したときに、X社に依存というワードをチェックしていたが、そこについて書くのを忘れており依存の脱却というのを書けなかったのは痛かった。

メンテナンスというキーワードがあるので、顧客との継続した接点を使うことについても書くことができたと後で見直して思った。

キーワードが少なかったというのもあってあまり点数にはなってないと思う。

さいごに

去年より26点上がったのは、多面的にたくさん要素を盛り込めるように練習できたことが大きいのかなと思います。

このあたりは、黄金手順のテキストで初見の問題に適用できる汎用的なキーワードを備えられたこと、ふぞろいのテキストにて回答に必要であろう要素を考えられたのが大きいと思う。

ふぞろいは5年分はあると設問への対応力が向上できます。

これから受験される方は合格に向けて最後まであきらめないで頑張ってください。

コメント