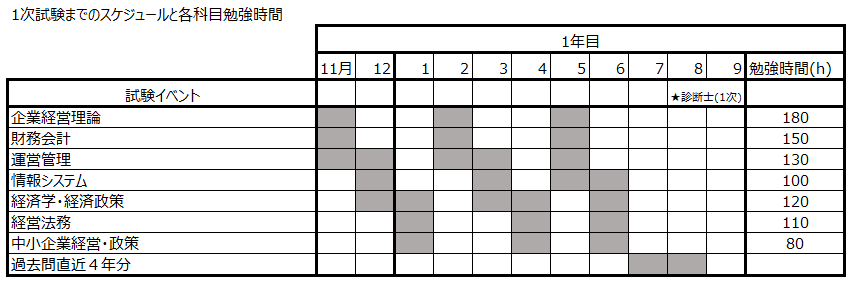

中小企業診断士試験の1次試験は7科目あり勉強時間の配分や進め方が分からない方も多いと思います。

このページでは私の場合の進め方を紹介したいと思います。

2次試験にも通じる科目もあるのでそこも見据えて勉強できるとよいです。

↓2次試験の勉強方法はこちら

まとめ

科目合格よりも総合点で合格を目指す。

1次試験は独学が進めやすい。

一つの問題にこだわらず、基本的な問題を多く解けるようにする。

テキストは一つに決めて3周はして、仕上げに過去問を5年分程度する。

4択問題はどこが違うかも整理して勉強の質を上げる。

勉強時間の目安は約900時間。

(科目毎は以下)

2次試験の勉強をスムーズに進めるために財務会計の時間を多くする

1次試験合格の条件

企業経営理論、財務会計、運営管理、経営情報システム、経済学・経済政策、経営法務、中小企業経営・政策7科目があります。

7科目合計で420点(平均60点)以上、かつ各科目で40点以上を取ることです。

(科目合格制度もありますが、各科目が年度により難易度の変動があるのでおススメはできません。)

独学か通学か

独学か通学ですが、費用や時間の観点から独学がおすすめです。

特に1次試験は基本的な問題を幅広く解けることが大事ですので周回に時間を多く使える独学がよいです。

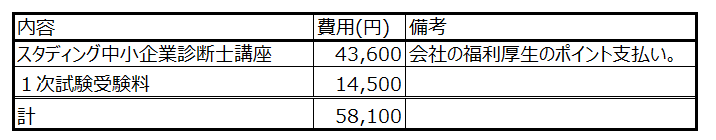

費用

私はスタディングを使いましたが1次試験だけでも約6万程度でした。通学の場合だと平気で何十万はかかります。

時間

独学だと自分のスキマ時間を見つけて好きなペースで勉強できる。

会社や家族がある方も多いと思いますので、通学は難しいし、その時間を問題を解くのにあてた方がよいです。

独学のデメリットは質問しづらいことがありますが、ネットで検索したりAIを使えばほとんどは解決します。

また1次試験は内容が幅広いので難しい問題は固執せずに飛ばしながら、解ける基本問題を増やすことが大事です。

テキスト

あれこれと迷ってる時間はないのでまずはテキストは一つに決めます。

独学でも通信講座にするか市販のテキストにするかも悩みます。私は何となく試験の問題が難しいと思っていたので講師の解説が聞けるスタディングにしました。

後で分かりましたが、とにかく基本的な問題を落とさないことが大事ですので、講師の有無はそんなに大事ではなかったです。

費用で見ると、よく使われる市販のスピードテキストだと、テキスト、問題集、過去問を買った場合、スタディング方が安いのも決め手になりました。(スタディングは講義、問題集、過去問がセット)。

会社の福利厚生ポイントにスタディングが使えたのもメリットでした。

スタディングのデメリットは期間が1年間に限られるところです。

最悪受からなくても、次の年に市販のテキストで不足分を補おうと思ってました。

ただ、期間が限られてる分、その年のモチベーションは高くなりました。

勉強方法・時間

勉強方法

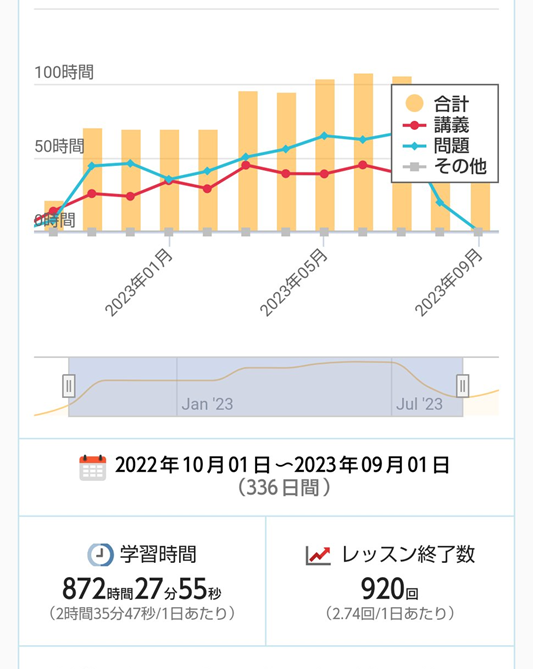

11月~1月の3ヶ月で、講義、スマート問題集、過去問セレクトを一周しました。

スタディングは問題が厳選されていて、さくさく進んで達成感があっていいです。

講義は一周目を動画で視聴して、あとは会社帰りのランニング中に2倍速で何周も聞き流しました。

2月~4月で2週目の問題集をやり、5月~6月で3週目が終わりました。

他の資格試験でも同じですが、1周目は重いですが2周目以降は回すのが軽くなってきて正答率もあがってきます。

4択はどこが答えだけでなく、その他の選択肢のどこが違うかまで整理すると1問から得られる情報量が増えて勉強の質も上がります。

分からないのは解説を見てどんどんと進めるのがコツです。とにかく量が多いし、七科目の平均で60点を超えることが大事です。

7月と8月は仕上げで過去問をしました。直近の2年前、3年前、4年前、最後の仕上げで1年前の順で解きました。

直近1年前の過去問は問題集にないから実力確認で最後に取ってましたが、復習の時間が取れなかったので、気にせず早めに取り組んだ方がいいです。(2次試験も同じです)

勉強時間

10月~2月までは約70時間/月、3月~8月までは約100時間/月を確保し、約900時間の勉強をしました。

科目の勉強時間

各科目の勉強時間はおよそ、企業経営理論180時間、財務会計150時間、運営管理130時間、経営情報システム100時間、経済学・経済政策120時間、経営法務110時間、中小企業経営・政策80時間でした。

試験結果

結果

1次試験の結果は経済学・経済政策52点、財務会計56点、企業経営理論73点,運営管理69点,経営法務68点、情報システム68点,中小企業経営・政策70点で合計456点(≧420点)で合格できました

全ての科目で合格点は取れなかったですが、総合点だから平均60点を超えることができました。

60点を超えているものも難易度によっては合格を下回る可能性が全然あるのでやっぱり総合点で合格を目指すのがよいです。

この年で言うと、経営法務、中小企業経営政策、企業経営理論が少し易しかったので、そのおかげで苦手な経済学、財務会計のマイナスを補うことができました。

財務会計は点数が低く、2次試験の勉強も苦労したのでもうちょいやっておくのがよかった。

1次試験のあと

2次試験も効率よく合格しようと思うと、スタディングには固執せずに、ふぞろい、事例Ⅳ全知全ノウ、黄金手順など点数が取れる勉強に移行するのがおすすめです。

↓2次試験の勉強方法はこちら

コメント