中小企業診断士の診断士2次は「正解が一つではない記述試験」。

私は独学で事例Ⅰ〜Ⅲを攻略し、1年で58点アップできました。このページでは、最低限やるべき教材選び・記述力強化のステップ・スキマ時間活用術をすべて公開します。

↓1次試験の独学ステップはこちら

まとめ

試験合格だけなら独学が進めやすい。

ふぞろいを使って回答方法を身につけて、点数の取り方を理解することで合格点付近に到達できる。

自分の回答を残しておいて、どこか書けなかったのかを分析することで点数アップできる勉強になる。

黄金手順なとのキーワードを覚えて、使い方を考えておくことや、

Youtubeで予想問題を使って問われる観点について考えておくことで初見問題への対応力がアップして合格点プラスアルファがとれる。

2次試験合格の条件

事例Ⅰ「組織・人事」、事例Ⅱ「マーケティング・流通」、事例Ⅲ「生産・技術」、事例Ⅳ「財務・会計」の4科目があります。

4科目合計で240点(平均60点)以上、かつ各科目で40点以上を取ることです。

(絶対評価でなく相対評価の可能性が高い)

どの事例でも簡単・難しいというのが分かりづらく、特に試験中はどれも難しく感じるのでバランスよく勉強した方がよいです。

独学か通学か

独学か通学ですが、費用や時間の観点から独学がおすすめです。

2次試験は、与件文に沿って1次試験の知識を活かして解答することが大事です。

過去問の周回して与件の読み方、回答方法の勉強や、復習に時間を多く使える独学がよいです。

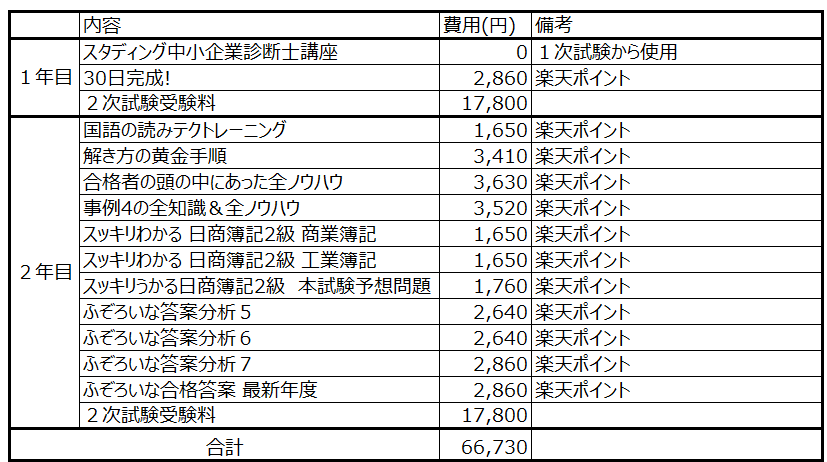

費用

1年目の1次試験からそのまま使ったスタディングとふぞろいなどのテキストで計7万円くらいでした。通学の場合だと平気で何十万はかかりますので独学にメリットがあります。

時間

基本的には過去問を解くのに、本番を見据えた80分のまとまった時間が必要です。

過去問の2周目以降など慣れてくると半分のまとまった時間で区切って勉強することもできます。

私は、昼休みに40分で設問解釈、与件の読み取り、回答メモまでを終わらせて、

帰宅後の40分で回答作成、ふぞろいでの採点というのもしていました。

通学に使うまとまった時間を勉強時間にあてられるため、試験合格だけを目指すのであれば独学がおすすめです。

デメリットは試験合格後の診断士活動を見据えたときに他の人とのつながりがないことです。試験の合格を目指すだけなら独学がよいです。

使ったテキスト

<1年目>

スタディング

1年目の2次試験はスタディングだけをして望みました。1次試験とセットなので2次試験で追加の費用がかからないのは大きなメリットです。

長期的にしっかりと2次試験を勉強したいのであれば有効です。

かなり前の年度まで解答例が収録されていた(15年程度)のがよかった。

合格の決め手にはならなかったが、与件に沿って解答するという基本を回答のベースにできたことや、回答の手順が勉強できたのがよかった。

1年目の試験後も合格発表の間に受からなかった時に備えて、会社帰りのランニングをしながら解説の耳勉にも使えたので2次試験の感覚がキープできたのもよかったです。

↓1次試験の独学ステップはこちら

<2年目>

国語の読みテクトレーニング

1年目の試験で文字数は埋められたが、点数を見て合格点に程遠いと分かったのでそもそもの国語力が足りてないと思ってました。

(センター試験でも50%程度しか取れたことがないレベルなので心あたりがありました)

診断士の試験概要を見たときから2次試験が記述形式のためネックと思ってたのと、1年目の得点が思った以上に取れてなかったので基礎からやろうと決めました。

(このテキストは中学受験に使われるようなテキストです)

診断士試験の合格体験記から評判のよさそうなこのテキストに決めました。

一回が、短いもので10分、長いもので30分くらいで取り組めます。

黄金手順

ペンの使い方から設問解釈と与件の読み方、時間配分など問題の解き方が標準化されていました。

えんぴつ1本スタイル、すでに解き方の手順がスタディングでだいたい決まっていたので、取り入れなかったものが多かったです。

最も使えたのが各事例で点数に結び付くキーワードが掲載されていたところです。そのページは印刷して試験日までいつも持ち歩いてました。

スキマ時間で勉強可能です。

全ノウハウ

与件文で注意すべき文言など読み方の勉強になりました。

アウトプットの練習として100字まとめの想定問題集もあります。

おまけ問題もネットにありますので、しっかりと取り組めばかなり点数アップになると思います。

私は時間がなくそこまでできませんでした(テキストを2周)。

スキマ時間で勉強可能です。

ふぞろい合格答案

直近の年度のふぞろいです。主に採点に使用しました。

私は試験を受けた年度の合格者の回答を初めて見て、あの時こういうことを書いてれば点数になってたんだって言うのを振り返りながら見れました。

初年度には時間があっても書けなかったキーワードが多かったので不合格だったのも納得できました。

採点をしてみるとちょうど実際の点数程度に落ち着いたのでなかなか精度があって使えそうだということを実感しました。

与件に書いてないようなことも点数になってたんだというキーワードを知れました。私が合格した年の回答にも真似して盛り込んで事例ⅡやⅢで高得点が取れました。

高得点の人のひとつの事例の一連の答案が見れるのもとても勉強になります

↓事例Ⅱと事例Ⅲの再現回答

ふぞろいの答案分析

2年分の解答例が掲載されていて合格答案よりはお得。使い方はふぞろいの合格答案と同じ。

Youtube

診断士のYoutubeで過去問解説や事前の予想問題が参考になります。

ランニングしながら耳勉ができます。

テキストの使い方と効果

スタディング

過去問を9年分1周と、直近5年分をもう1週解きました。

過去問を解く、解説を見る、スタディングの解答を書き写す(写経)、を繰り返しました。

与件を基にして因果関係をつけてるという回答のベースを作れました。

復習合わせて1回約3時間程度かけて勉強してました。

ただし、今思うとスタディングだけだと自分の解答の出来が定性的にしか判断できていないため、点数につながる勉強としての効果は低かったです。

また、取れるだけ点数をもぎ取りたい私にとっては回答がスマート・シンプルすぎてこれだけでは合格点までは達することはできなかったです。

足りなかったのは多面的に複数のキーワードを書くことでした。

国語の読みテクトレーニング

1問約10〜30分でキーワードのチェックと要約の練習をしました。

繰り返しのキーワードに気をつけて読むこも、主語と述語をちゃんと書くこと、要約力などを身につけることができました。

点数アップにに効いた実感はないです。

黄金手順

手順の確認では、設問解釈の時に書くべきと予想されるキーワードをメモするのを取り入れた。

各事例で用意しとくべきキーワードを用いて、特徴やメリデメを100字でまとめる練習をしました。(時間は5分で設定)

キーワードの理解度、要約力、初見問題への対応力がアップしました。

合格年度での、事例Ⅰのプロジェクトチーム、事例ⅡのSNS活用でホームページ集客、事例Ⅲの材料標準化などが本番で活かせました。

合格点プラスアルファにつながったのはこの本のおかげです。

全ノウハウ

前半部分は読むだけをしました。

事例の社長の思いに沿う、「」はキーワードになる可能性が高い、事例Ⅲは強みや弱みの表現が強調されず淡々と述べられている、など与件の読み方の注意点を学べました。

後半部分には、100字まとめのアウトプットの練習問題もありましたので、しっかりと取り組めばかなり点数アップになると思います。私は過去問で一杯になってしまったため、それほどの時間をかけれませんでした。(2周程度)。

おまけ問題もネットにありますので、時間があればアウトプットをかなり強化できます。

取り組みが甘く、あまり頭に残ってないことも多かったので大きく点数アップに効いた実感はないです。

ふぞろいの合格答案、答案分析

自己採点をメインに使用しました。書けなかったところをメモしておき、次回に生かせるようにしてました。

1年目は出来てなかったですが自分の回答を残しておくことは大事です。

何が足りてなかったのかを知ることで点数アップにつながります。

ふぞろい流100点の解答例をベースに、与件文とふぞろいのキーワードをみて自分が導き出せそうな回答を作り、本番で類似問題が出てきても使えるようにしてました。

ふぞろいを使って勉強してきましたという回答ができれば、採点者にも伝わり合格点付近には到達できます。

Youtube

診断士の動画で直近数年分の過去問の解説動画をランニングしながら耳勉したり、予想問題を聞いて事前の準備をしていました。

事例Ⅱの価値構造の観点や、事例Ⅲの生産性向上の観点や事前に考えていたまんまのの回答が使えたで本番の時間短縮になった。(あんまりまじめには考えてなかったので回答としては甘かったですが)

合格点プラスアルファにつながりました。

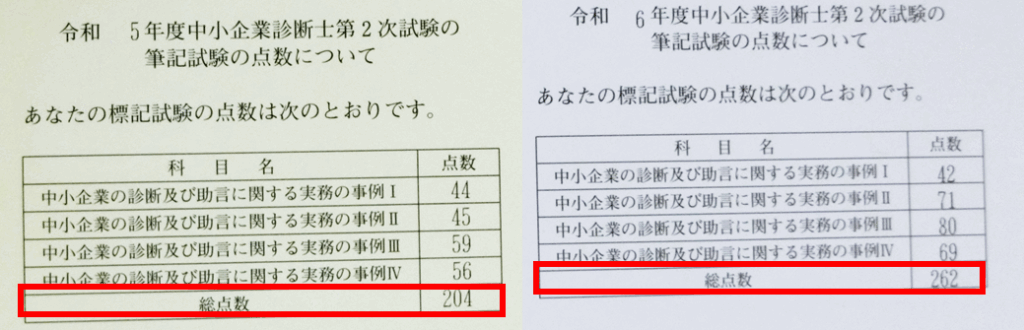

試験結果

1年目の結果

事例Ⅰが40点、事例Ⅱが44点,事例Ⅲが59点で平均で60点を超えれなかったです。

2年目の結果

事例Ⅰが42点、事例Ⅱが71点,事例Ⅲ80点で平均で60点を超えることができました。

点数アップの要因

ふぞろいで勉強をしてどういうことを書くと点数が入るかを知れたこと、キーワードを適切に入れて多面的に書けたこと、黄金手順の100字トレーニングやキーワードストックで初見問題の与件や設問に沿って回答ができたこと、YouTubeの動画で問題に対策できたことが大きく点数を伸ばせたことが要因です。

さいごに

皆さん、診断士2次試験に挑む中で「正解が一つではない試験」に不安やもどかしさを感じていませんか?私自身、1年目は惨敗で「正解は何なんだろう」と何度も悩みました。

でも、ふぞろいに書かれていた“キーワード”を知ること、そして与件に沿った記述の練習を重ねることで、

「何を書けば点になるのか」がだんだんと肌で分かるようになりました。

診断士試験は、国語が苦手な私でも攻略できたので才能がものを言う試験ではありません。

診断士試験向けに地道な工夫と検証を積み重ねることで、確実に点数を伸ばせる試験です。

みなさんの努力が必ず報われるよう、この記事の内容が少しでも力になれば嬉しいです。

そして、私の失敗も、これからの受験される皆さんの成功の材料になりますよう

心から、応援しています!

コメント